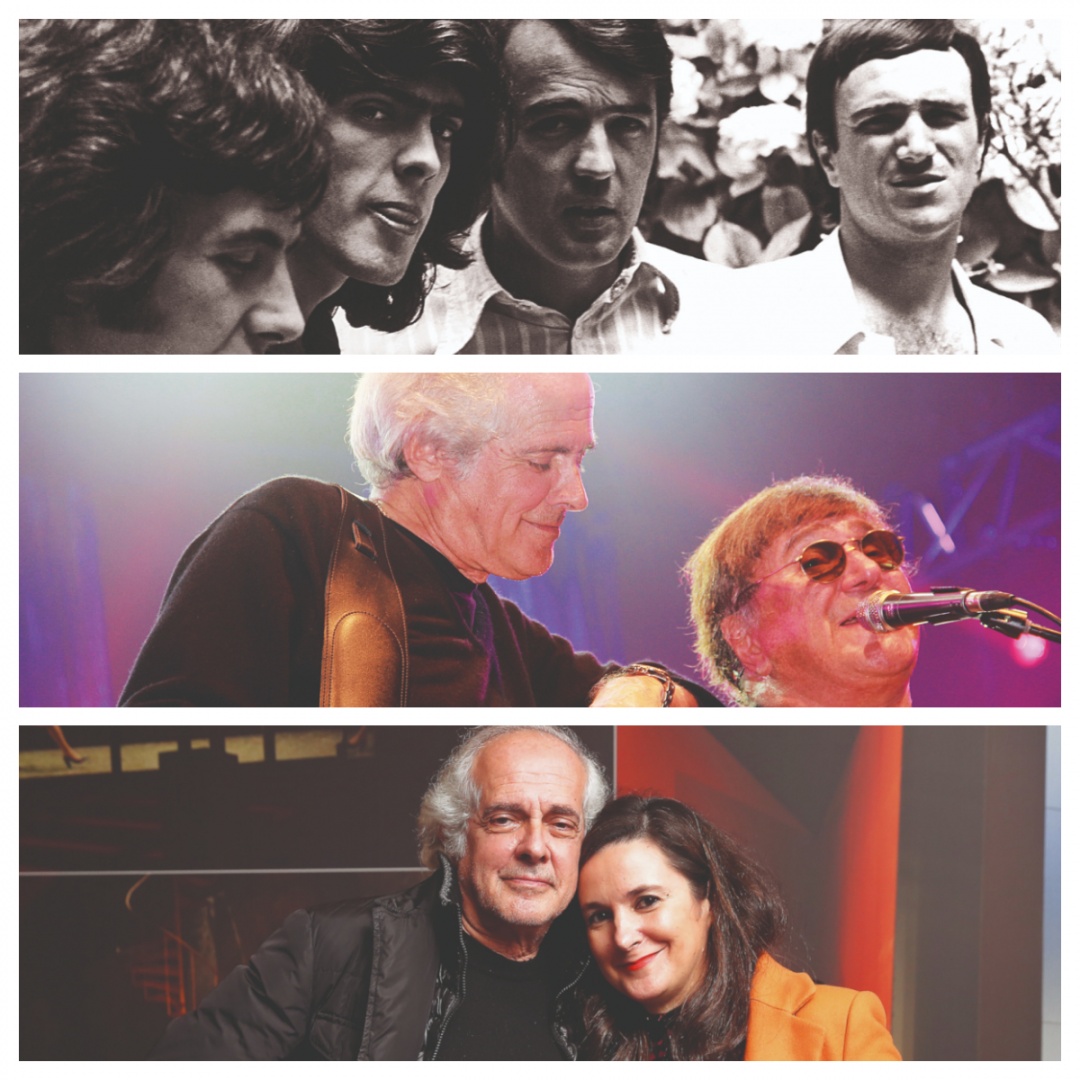

Figura incontornável da história da música portuguesa, desde os tempos em que fazer uma banda era um gesto revolucionário e a música ligeira um gosto adquirido, Tozé Brito bem poderia descansar nos louros do sucesso obtidos tanto nos palcos como nos bastidores da indústria. Mas o músico, compositor e produtor continua disponível para regressar aos palcos, por exemplo ao lado do amigo José Cid a partir de outubro com o projeto Tozé Cid. A cumprir 70 anos joviais, vai ser homenageado com um album de tributo com a participação de músicos nacionais de várias gerações, que incluem, entre outros, Ana Bacalhau, António Zambujo, Camané, Samuel Úria ou Selma Uamusse, e um punhado de canções, escolhidas das cerca de 250 que compôs. Uma vida cheia, de que, aqui, se recordam os inícios.

A quem deve o seu gosto pela música?

Ao meu pai, Henrique de Brito, e ao meu tio António, irmão dele. Embora fossem amadores – o meu pai, por exemplo, era profissional de seguros –, tocavam viola e cantavam lindamente. A recordação mais viva que tenho da nossa casa, no Porto, é a dos temas de música popular portuguesa que eles cantavam, coisas que não conhecia de lado nenhum, mas que cresci a ouvir na primeira infância. E cada vez gostava mais de música.

E o seu pai deu por isso…

Claro. E perguntou-me se eu queria aprender piano. Então tive aulas particulares, dos 8 aos 10 anos, com uma professora que ia lá a casa. Nunca fui bom aluno de piano, mas deu-me as bases para passar para a viola. E, no entanto, hoje adoraria tocar piano.

Não consegue mesmo?

Consigo pôr as mãos nas teclas, mas só toco músicas muito básicas. Adoraria ter o curso do Conservatório de piano e tocar incrivelmente bem, é o instrumento mais completo que conheço.

Porque falhou no piano?

Com 10 anos o que eu queria era estar com os meus amigos a tocar. E a viola era a coisa prática.

Quem lhe ensinou a tocar viola?

O meu pai, que aceitou a minha desistência do piano. Depois, com 12 anos, comecei a juntar-me, no D. Manuel II, o liceu onde andei no Porto, com alguns amigos que também tocavam e a pensar em criar um grupo.

E esse grupo surgiu?

Sim. Aos 14 anos, em 1965, juntei-me a três amigos do liceu e formámos um grupo que se chamava Os Duques. Tocávamos muitas versões dos Beatles, uma ou outra dos Rolling Stones, algumas coisas da motown, muita música francesa, hoje completamente ultrapassada, do tipo Adamo, Françoise Hardy e por aí fora, alguns temas italianos… Era um grupo de baile puro e duro. Tocávamos pelo Porto e por Matosinhos, por exemplo, em salões de bombeiros voluntários, em festas de domingo à tarde. Os bailes duravam de duas a três horas, mas nós, miúdos, delirávamos com aquilo.

O que se seguiu?

Dois anos depois, em 1967, comecei a conhecer outra malta, que não andava comigo no liceu, e a que pertencia o meu primo Paulo, irmão do Sérgio Godinho, também meu primo, claro. As nossas avós eram primas direitas. A mim e ao Paulo, que era da minha idade e tocava guitarra, juntaram-se o Luís Vareta, também guitarrista, o Álvaro Azevedo, que ainda hoje toca bateria com vários grupos, e o David Ferreira, que tocava órgão. Formámos os Pop Five. Tinha na altura 16 anos.

O que saiu daí?

Em 1968, gravámos um primeiro EP, com quatro temas, um dos quais foi o meu primeiro original, chamado You’ll See, composto com inglês de liceu… O EP foi gravado nos estúdios do Monte da Virgem, da RTP Porto, em duas pistas. Era tudo a tocar ao mesmo tempo e, quando ficava bem, gravavam-se as vozes. E estava feito. Hoje, isto seria impensável.

Não se chateou por o terem “empurrado” para o baixo, que ninguém queria tocar?

Não me chateei nada. Alguém tinha de tocar o baixo. Na altura, perguntei-me: “Porque não eu?” Até porque a guitarra que tocava era viola acústica.

Diria que os Pop Five foram bem-sucedidos?

Tiveram bastante êxito. Viemos a Lisboa, em 1968, e gravámos um álbum, chamado A Peça, embora só com versões de temas estrangeiros. Depressa percebemos que ainda não tínhamos capacidade para criar, para escrever bem. Mas tentávamos, fazíamos umas coisas. Aliás, gravámos depois um original coletivo chamado Page One, que se tornou o indicativo de um programa de rádio, e que foi o grande êxito dos Pop Five, em 1969. Dávamos muitos concertos, e vínhamos com frequência ao Sul. Nessa altura, 1967-69, diria que éramos o único grupo do Porto que vinha a Lisboa tocar. Os Pop Five já foram um grupo a sério.

Eu estava decidido a ser músico, custasse o que custasse. Podia acabar a tocar num cabaret, não havia problema nenhum

E, no entanto, seria recrutado, ainda em 1969, para baixista do Quarteto 1111, de José Cid…

O assunto começou por ser estranho. Estou a tocar na Festa do Lago, em Penafiel, em que tinham posto dois palcos, virados um para o outro. E os grupos alternavam a tocar. O Quarteto 1111 tinha vindo de Lisboa e estavam num palco, e nós, Pop Five, estávamos no outro. Eles tocavam uma hora, nós outra hora, e assim por diante. E, de repente, estou a tocar e vejo três deles à minha frente, o que não era nada normal. Cumprimentávamo-nos, mas havia uma certa rivalidade entre nós, sobretudo quando chegava a altura de atuar. Quando uma banda tocava, a outra virava as costas, como quem diz: “Somos os maiores e aqui quem manda somos nós, não estamos preocupados com o que vocês fazem.” E era mesmo muito estranho ter ali aqueles três, o José Cid, o António Moniz Pereira e o Michel Mounier, a olharem para mim. Quando acabo de tocar e saio do palco, antes de eles começarem outra vez, o José Cid disse-me que gostava de falar comigo no fim. Respondi-lhe que “sim”.

Do que se tratava?

Iam ficar sem o baixista, o Mário Rui Terra, que tinha sido mobilizado para o Ultramar. “Queres vir viver para Lisboa e tocar connosco?”, perguntou-me o Zé. Respondi-lhe: “Por mim, era já.” Mas, como lhe lembrei, havia um problema: na época, só se era maior aos 21 anos. “O meu pai tem de estar de acordo com isto, porque senão vai ser uma chatice.”

E…

O meu pai resistiu imenso: “Nem penses nisso. A música não é vida para ninguém. Não vais a lado nenhum e depois o que é que vais fazer da tua vida sem teres um curso?” Aquelas coisas que qualquer pai diz a um filho, tentando defendê-lo e fazer com que tenha um futuro risonho. Mas eu estava decidido a ser músico, custasse o que custasse. Podia acabar a tocar num cabaret, não havia problema nenhum. Respondi ao meu pai que queria mesmo ir para Lisboa, que aquele era um convite único, feito pelo grupo mais importante em Portugal. E ele só disse: “Vais, mas não me peças ajuda. Tens 18 anos, hás de saber o que queres. Se tiver de correr mal, volta. Cá estarei sempre à tua espera.” Mas ainda telefonou ao Zé Cid, que tentou sossegá-lo: “Eu tomo conta dele, esteja descansado.”

E foi assim?

Primeiro, vivi na casa do Zé Cid, mas depois aluguei um apartamento em Cascais, a cinco minutos da praia. O mar é uma referência fundamental na minha vida.

Tinha dinheiro para a renda?

Percebi que o Quarteto ganhava muito dinheiro em certas épocas do ano, tocava bastante no verão, por exemplo, de junho a setembro havia muitos espetáculos. Havia meses em que se ganhava muito bem, mas havia outros, como outubro, novembro ou dezembro, em que não se ganhava nada. Resolvi falar com o Zé Cid e o manager do grupo para fazer um acordo, de forma a receber ao mês. Pedi-lhes que verificassem o que o Quarteto ganhava por ano, para me pagarem a mesma quantia todos os meses, quer houvesse muito trabalho, pouco ou nenhum.

Houve acordo?

Sim. Era o único neste regime. Até porque tinha vindo do Porto. Os outros eram oito, nove anos mais velhos do que eu, e tinham a vida resolvida. Eu era a “criança” que tinham contratado para tocar porque gostavam do que fazia como baixista. E o que passei a receber chegava para viver muito bem, diversão incluída.

Qual foi o prejuízo na sua formação académica?

Acabei o 7º ano, embora com duas cadeiras penduradas, Latim e Alemão, que deixei cair. Nunca iria fazer Direito, o meu caminho não era por aí.

Como trabalhava o Quarteto?

Era um grupo já profissional, trabalhava todos os dias. Nas fases em que não tínhamos espetáculos, estávamos diariamente das oito da noite à meia-noite numa garagem que tínhamos transformado em estúdio. Como se fosse um emprego – de segunda a sexta. Ao fim de semana, se não houvesse espetáculos, cada um ia para seu lado, fazer o que queria. Esta disciplina resultou muito bem. Estávamos sempre prontos e não era preciso ensaiar coisa nenhuma. Por exemplo, de repente, em 1971, fomos para Tóquio representar Portugal no Festival Yamaha. A coisa correu muito bem e fizemos depois uma digressão de três meses por Macau, Hong Kong, Banguecoque, Atenas e Londres. Outro exemplo: o irmos tocar um mês para a emigração, nos EUA, em São José da Califórnia, em Newark, e noutras cidades.

Mas, em 1970, o Quarteto 1111 viu um álbum inteiro ser proibido pela censura…

Pois foi. De um lado do disco abordava-se o problema da guerra colonial, que não entendíamos e considerávamos um disparate. França, Inglaterra, Holanda já tinham feito a descolonização, décadas antes, e bem feita, e Portugal, teimosamente, queria continuar com as colónias quando era óbvio que estava desfasado no tempo. Já não era solução para os problemas que tínhamos. O outro lado do álbum era sobre a emigração, na altura uma coisa trágica em Portugal. Os portugueses tinham de sair do País em busca de trabalho e de melhores condições de vida, espalhando-se por França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo… Íamos tocar ao Interior do País e não queríamos acreditar no que víamos. As pessoas viviam em condições quase miseráveis, o que nos chocava. O grau de analfabetismo era gigante, passávamos por povoações que não tinham puxadas de eletricidade…

O Zeca Afonso dizia: “Nós não cantamos, agitamos.” OK, mas o mundo não muda com agitação, muda com revoluções à séria

Até onde chegou a frustração do grupo?

Nós fizemos essas canções cheios de boa vontade, pensando que elas podiam contribuir para uma mudança política. Tínhamos a consciência de que vivíamos num País anacrónico – até porque viajávamos e víamos o resto da Europa. Mas cedo aprendi que as canções não mudam nada. O Zeca Afonso dizia: “Nós não cantamos, agitamos.” OK, mas o mundo não muda com agitação, muda com revoluções à séria. Quem veio a fazer o 25 de Abril foram os militares, como é óbvio.

Em 1971, porém, lança o seu primeiro disco a solo, um EP, intitulado Liberdade…

Tudo começou com um tema que compus, chamado Se Quiseres Ouvir Cantar, e que foi apurado para o Festival da Canção de 1972. Era uma balada simples, minimalista, sem estrutura para que um grupo a tocasse. Nem a linha do Quarteto era aquela. A canção saiu-me assim, quando a escrevi. E o Mário Martins, da Valentim de Carvalho, a minha editora à época, disse-me, ainda em novembro de 1971: “Tozé, o que era bom era prepararmos um disco já, para sair agora.” Fui à pressa para estúdio gravar o EP com quatro canções, todas escritas por mim, a que chamei Liberdade.

Uma provocação, supõe-se…

Claro. As quatro canções não tinham nada de político ou interventivo. Eram canções de amor, puras e duras. Por acaso, esperei que a censura embirrasse com o título. Mas não embirrou. Estava a falar de outra liberdade, e aquela era bem aceite. Seja como for, foi naquela altura que decidi cantar o amor – para mim, a coisa mais transformadora do mundo – nas suas diversas formas e facetas: a amizade, o respeito, a solidariedade. O disco saiu no Natal de 1971, preparando a minha ida ao Festival da Canção em março seguinte. E aí percebi que não tinha vocação nenhuma para cantar sozinho. Não era aquilo que queria fazer. Estar sozinho, em palco, é coisa que não me atrai. Já se estiver integrado num grupo, divirto-me à brava. E também dá-me muito gozo escrever canções para outras pessoas e vê-las depois no palco a interpretá-las, e eu na plateia a aplaudir.

Que tema estava no lado B do single com a canção do festival?

Outra provocação. Escrevi um tema que me convenci de que iria ser proibido. Começava assim: “Paz é uma palavra branca / Em papel preto. / Criança negra a dormir / Em lençóis brancos. / Paz é cor.” E passou! Havia coisas que nunca percebíamos porque a censura deixava passar ou não. Apesar de ser uma canção contra a guerra e que falava do problema racial, se calhar pensaram que, por estar no lado B, pouco seria ouvida.

Seguiu-se a incorporação militar…

Fui incorporado em outubro de 1972, na expectativa de entrar para um serviço no Exército que era o Alerta Estar, para onde iam os músicos, os atores e os artistas de circo. Formavam-se companhias que davam espetáculos para as tropas portuguesas, estivessem onde estivessem. Se o meu serviço militar acabasse por ser esse, tê-lo-ia feito, sem qualquer problema. Fiz a recruta e, em meados de dezembro, quando saíram as especialidades, a minha era de armas pesadas. Eram os que marchavam primeiro para África.

O que fez?

Fui despedir-me dos oficiais todos da minha unidade, com um aperto de mão. “Vou-me embora, vou para Inglaterra”, anunciei-lhes. “Tu és louco, não faças isso, passas a ser desertor”, respondiam-me, alarmados. “Ainda vais parar ao Tarrafal!” Até lhes disse que ia para Inglaterra no fim de semana seguinte. Anunciei-o com a maior das calmas, não houve ninguém que me mandasse prender – o que, a acontecer, podia dar a volta ao assunto e dizer que estava a brincar. “Ainda podes ficar cá”, insistiam. “Com as armas pesadas? Não me tentem enganar”, respondia-lhes. “Sei bem a especialidade que me calhou e porque me calhou.” Com o perfil que tinha de músico do Quarteto houve ali uma segregação clara, do género: “Este não vai para o Alerta Estar porque é subversivo” ou coisa parecida. Decidiram que eu ia dar a cara no Ultramar, porque era assim que queriam. E eu respondi-lhes: “Não, não é isso que quero.”

Foi uma decisão impulsiva?

Não. Já tinha as coisas minimamente preparadas. Os meus pais passaram toda a vida férias em Moledo do Minho, a dois quilómetros de Valença, que faz fronteira com Espanha, na zona de Tui. E dos anos todos que ali passou férias, o meu pai conhecia alguns agentes de fronteira, que eram da PIDE/DGS. Pagou a um deles, ajudou-me nesse aspeto. Passei a fronteira de carro com esse agente. Do lado de Espanha, os meus pais esperavam-me e levaram-me a Madrid, onde apanhei um avião. Com algum medo. Havia tratado de extradição com Espanha e eu estava com o cabelo muito rapado, não tinha ar de miúdo de 21 anos, a minha idade nessa altura. Mas tinha o passaporte cheio de carimbos das viagens internacionais com o Quarteto. Quando cheguei ao aeroporto, com o bilhete comprado, claro, e mostrei o passaporte, eles começaram a olhar para aquilo e devem ter pensado: “Este tipo viaja muito.” Não me fizeram qualquer pergunta. Embarquei e, quando me apanhei em Londres, disse para comigo: “Agora já ninguém me toca.”

O que aconteceu depois?

Durante dois anos, estive doente com uma depressão séria. Ainda assim, arranjei um emprego como tradutor de espanhol ou português para inglês, numa companhia de seguros, das nove às cinco. Depois, saía a correr para o Birbeck College, da Universidade de Londres, onde me tinha inscrito para fazer Psicologia, e tinha aulas das seis às nove da noite. A seguir, apanhava um comboio para o sítio onde vivia, fora de Londres, chegava a casa pelas onze da noite, metia-me na cama e às seis e meia da manhã estava a pé outra vez. Ao fim de semana descansava, estudava a matéria da faculdade e, de vez em quando, ia a um pequeno pub tocar música brasileira, só para me divertir, pelos copos. Pagavam-me umas cervejas e uns whiskeys. Era a minha maneira de fazer música lá. E ainda me casei com a minha primeira mulher, a Tessa, com quem tive duas filhas – a Ana e a Niki.

Após o 25 de Abril, regressa a Portugal, mas nunca se viu o seu nome na composição ou na produção de canções de intervenção…

Fugi sempre à música de intervenção. Só fiz isso no Quarteto 1111. Quando chego, em 1974, o Zé Cid desafia-me a voltar para o Quarteto e para os Green Windows, que tinham nascido em 1972, pouco antes de eu sair de Portugal. Integrei-me rapidamente nos dois grupos. Com quase toda a gente engajada na música de intervenção, para apoiar a revolução, eu não via nisso qualquer sentido. A revolução estava feita pelos militares, que derrubaram a ditadura e estabeleceram a democracia em Portugal, aquilo que todos nós queríamos. Descobrimos que as pessoas estavam com uma vontade enorme de ouvir canções pop que falassem de amor. Percebemos que havia um filão com o qual podíamos ganhar o dinheiro de que precisávamos. Além de que há um conceito que me é muito grato: em arte tudo é subjetivo. Aquilo de que gosto não é universal. Cada um de nós tem os seus gostos e há espaço para todos. Para mim, só há um critério que é seguro e não subjetivo: a longevidade, a intemporalidade.

Fui despedir-me dos oficiais todos da minha unidade, e anunciei-lhes que ia para Inglaterra. Alarmados, responderam-me: “Ainda vais parar ao Tarrafal”

O que quer dizer?

Hoje tenho a certeza de que o que estávamos a fazer, estávamos a fazer bem. Décadas depois, os Vinte Anos, dos Green Windows, o Pensando em Ti, dos Gemini, o Amanhã de Manhã, das Doce, o Olá, Então Como Vais?, que cantei com o Paulo de Carvalho, entre outras, estão cá. E se estão cá é porque alguma coisa foi bem feita. Mas andei sempre em contramão e em contrapé.

Em 1979, decidiu dedicar-se à indústria. As Doce são o seu primeiro projeto?

Foram o primeiro grande projeto que, como editor, levei muito a sério. Nascem pensadas ao milímetro, desde as letras às canções, à maneira como elas se vestiam, e aqui o José Carlos, o estilista, foi fundamental. Acho mesmo que as Doce são o primeiro grande projeto pop português, criado de raiz. Nem os públicos-alvo nos falharam. E não podiam ter sido mais abrangentes – iam dos netos aos avós. Mas também contratei os Xutos & Pontapés, os Táxi, os Heróis do Mar, os Rádio Macau, os Mão Morta, a Ana Moura, os Ornatos Violeta, os The Gift, os Blind Zero, o David Fonseca…

De chofre: experimentou drogas?

Fiz as experiências que tinha de fazer. Quando ouço o Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, e me dizem que quer dizer LSD, eu quero perceber o que aquilo é. E toca de tomar LSD e uns ácidos para perceber o que eram. Já a cocaína dá-te um up incrível, sentes-te invencível e capaz de ir até ao fim do mundo, tudo o que é positivo parece acontecer. No dia seguinte é que é pior. Aquilo é tão bom que te faz falta. Experimentas mais uma vez. E volta a ser bom. Mas tive sempre a noção de que, se fosse além de um determinado limite, ia ficar completamente agarrado. Foi a minha sorte. Tinha excelentes exemplos à minha volta, de gente que ficou assim, e que morreu assim.

Recusa-se a reformar-se?

Recuso-me. Enquanto tiver saúde para trabalhar, ninguém me vai parar. Esta coisa de vir para casa, e não fazer nada, não é boa ideia – sempre o achei. Neste momento, sou muito feliz com a Inês Meneses e com a vida que estou a viver. Encontrei na Inês, alguém que tem muito a ver comigo na maneira de viver e de olhar para a vida, somos criativos cada um na sua área. Temos pontos em comum muito fortes, musicalmente, e depois outros em que divergimos totalmente. Até isso tem graça. E além de ter sido surpreendido com a ideia, da Inês e da Paula Homem, diretora-geral da Sony Music, de um álbum de tributo à minha obra, que será lançado em outubro, e de estar a preparar com o Zé Cid um álbum em duo para 2022, encontro-me agora a tentar fazer uma coisa com que sempre sonhei: escrever um livro. Estou a fazê-lo com toda a calma. É um romance, muito baseado em experiências autobiográficas, a personagem central tem muito de mim, mas o que dá gozo é haver também espaço para ficção. Se chegar ao fim, e espero chegar lá, o meu livro não terá edição de autor. Ou encontro uma excelente editora que faça um bom trabalho ou entrego-o à família, como fiel depositária.