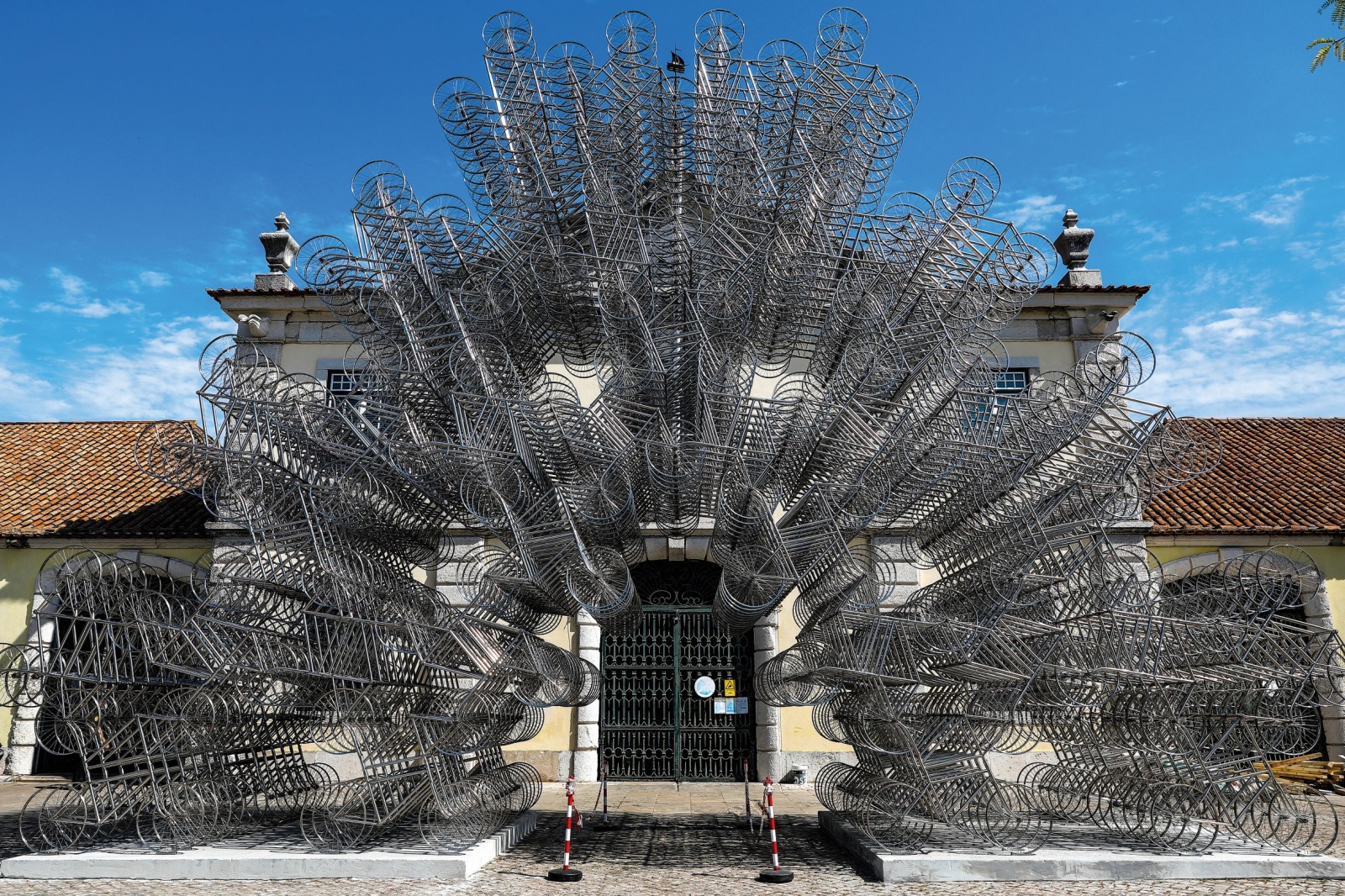

Por um brevíssimo instante, Ai Weiwei fica invisível. É que empurrados pela advertência de que “o artista é muito pontual e não gosta de esperar”, espantados pela monumental pirâmide das 960 bicicletas de aço inoxidável estacionada no passeio público (a obra Forever Bycicles), mergulhados na barriga de baleia da Cordoaria Nacional, confrontados com um exército de gente afadigada a desencaixotar arcas de madeira, a transportar fragmentos misteriosos, a empurrar cordames, a medir paredes e forças gravíticas, a avançar com aspiradores, a instalar holofotes para as filmagens (“já a seguir…”) de um documentário (sobre Julian Assange), a garantir que tudo encaixa numa máquina oleadíssima suportada por sotaques de várias latitudes (Tarsila, com o nome da musa do modernismo brasileiro; Han, atenta a tudo o que é preciso como deve fazer um “braço-direito”; Lúcio (Moura), que já trabalhou com Joana Vasconcelos, já assombrados pelo bestiário em papel de seda que plana no teto… demora uns segundos até que a mente obedeça à ordem de focagem e se aperceba, então, que o artista chinês mais reconhecido da atualidade se materializou silenciosamente ao nosso lado. Ai Weiwei está à espera. Ao vivo e a cores, ele é um fac-símile das dezenas de fotografias já vistas: habita as roupas simples dos operários asiáticos, algodão azul e calças largas; tem o ar sério, com a barba a ganhar fiadas cinzentas, de um buda musculado; e aparenta uma mansidão de quem não é capaz de partir a loiça.

Mas este é o artista chinês capaz de fazer tremer um império milenar com um simples tríptico fotográfico em que se autorrepresentou, desafiador, a deixar cair das mãos, deliberadamente, um vaso precioso (Dropping a Han Dynasty Urn 1995). Esta é uma obra crítica dos ataques patrimoniais na sequência da Revolução Cultural de Mao na China, peça que atingiu 800 mil euros em leilão da Sotheby’s, em 2016, feita com o que ele apelidou de “readymade cultural”. Ai Weiwei é esse ideólogo de escala utópica e materiais quotidianos, capaz de subverter museus: quem esquece Sunflower Seeds (2010), instalação que juncou o chão da Tate Modern, em Londres, com 100 milhões de “sementes de girassol” feitas em porcelana e pintadas à mão por 1 600 artesãos chineses, em que incitava o público a caminhar sobre as peças delicadas numa alegoria implacável sobre os destinos do povo trabalhador chinês? Ai Weiwei está à nossa frente, ativista que varre manchetes internacionais com a regularidade de um pêndulo (ele que confessou passar bem sem as tocatas e fugas proporcionadas pela música), o homem de megafone metafórico que alerta para as violações dos Direitos Humanos, para os ataques à liberdade de expressão, para a tragédia dos migrantes – como a observada em Human Flow (2017), documentário de 140 minutos que realizou e apresentou no Festival de Veneza. De férias com o filho pequeno na ilha grega de Lesbos, o artista reparou num pequeno barco a aproximar-se da praia, tirou o iPhone do bolso e começou a filmar. Para sua incredulidade, apercebeu-se de que se tratava de uma vaga de refugiados, abandonados à sua sorte, e sentiu-se compelido a registar as histórias da sua via crucis na chegada à Europa. Este é um tema social em que sempre se empenhou, desde que se exilou na Europa, fugido à China natal. À publicação The Art Newspaper, assumia-se, em 2018, como “um refugiado high end”: “Posso falar com os média e consigo fazer muitas exposições, mas tenho uma pátria à qual não posso regressar.”

Da rebeldia como arte

E é para falar com os média que Ai Weiwei se perfila neste domingo, antes da inauguração de Rapture na próxima sexta-feira, 4 de junho. Nada é deixado ao acaso: antes de se encaminhar para o pátio do edifício, onde nos esperam duas cadeiras com banda sonora de aviões a passar e ferramentas a chiar, Ai Weiwei sublinha que as senhoras da limpeza têm de aspirar logo o espaço em torno das obras, e que gostava de não repetir esse pedido todos os dias. O artista é um general exigente no seu labirinto conceptual. A voz baixa, falada num característico compasso vagaroso, apenas muda de velocidade ao falar em mandarim com a sua assistente. E tão importante como a arrumação dos seus trabalhos, é falar sobre as suas obras patentes na Cordoaria Nacional até 28 de novembro: “Rapture é a maior exposição que fiz, são mais de quatro mil metros quadrados. Normalmente, uma grande retrospetiva tem apenas dois mil metros em qualquer cidade europeia ou americana”, sublinha o artista, levantando o braço e sublinhando a linha longilínea do edifício lisboeta. Prende novamente os olhos no interlocutor: “Há peças na exposição de meados dos anos 1980, portanto isto são 35 anos de criação; é uma exposição que segue o modelo da retrospetiva, mas com uma estrutura nova: colocámos em comunicação uma série de grandes trabalhos que já existiam, mas que nunca tinham sido colocados juntos porque isso era uma impossibilidade. Algumas obras, eu apenas as vi uma vez, no meu estúdio, porque durante muitos anos não fui autorizado a ver as minhas exposições no estrangeiro. Poder contemplá-las em conjunto é algo novo para mim. Portanto, estou feliz por estar a viver em Portugal e poder apresentar estas obras ao povo português.”

Com curadoria do brasileiro Marcello Dantas, que idealizou igualmente Raiz (exposição de Ai Weiwei que foi um sucesso de público no Brasil), e com produção da máquina Everything is New de Álvaro Covões, Rapture apresenta cerca de 85 obras, divididas em duas facetas: fantasia e realidade, ou, dito de outra forma, mitos e ativismo. O título escolhido reflete essa dualidade: “A palavra Rapture tem vários significados. Em inglês, é o momento transcendente que liga a dimensão terrena e a dimensão espiritual. Ao mesmo tempo, é o rapto, o sequestro dos nossos direitos e liberdades. Rapture pode ser também o entusiasmo sensorial com o êxtase”, explicou Dantas. O curador ofereceu, ainda, esta muito citada definição do artista chinês: “Ai Weiwei consegue ser como uma árvore que é antena e raiz ao mesmo tempo: antena que atrai raios, raiz que se conecta com as mais profundas origens da sua cultura.”

Há uma ambição de antologia com “o melhor de” em Rapture, ao trazer a Lisboa peças que ocupam por direito próprio entradas destacadas em qualquer enciclopédia de arte contemporânea. O público português poderá sentir de perto a intensa gravitas de Law of the Journey (Prototype B), de 2017: essa jangada moral em forma de barco insuflável com 16 longos metros de comprimento, onde se apoia uma multidão em salva-vidas numa inequívoca alusão aos refugiados. E contemplará Snake Ceiling (2009), a instalação que percorre o teto com a forma de uma cobra gigante composta por centenas de mochilas de crianças – um altar de Ai Weiwei em memória dos estudantes mortos no terramoto de Sichuan em 2008, obra crítica que contribuiria para a perseguição de Ai Weiwei por parte das autoridades chinesas. E, falando de obras icónicas que o fizeram figura incómoda para o regime de Pequim, também há espaço em Rapture para a instalação Circle of Animals (2010): as doze cabeças de animais do zodíaco chinês a sugerirem leituras entre passado e presente da nação asiática. Há ainda os painéis feitos com peças de Lego, material lúdico que o artista utiliza desde 2007 (apesar da recusa, em 2015, da empresa dinamarquesa Lego em fornecer-lhe blocos para uma nova obra dedicada à liberdade de expressão, circunstância contornada com doações do público), e de que a série Trace (2014), constituída por retratos de prisioneiros de consciência, é paradigmática. “O Lego é uma segunda linguagem”, já declarou Ai Weiwei. Provocatório, acrescentaria, ao Independent: “O Lego não é diferente da pintura de Rembrandt ou Van Gogh. Se estes artistas fossem vivos, eles gostariam de brincar com Lego.”

A ENTREVISTA: Ai Weiwei: “Vivi uma vida cheia, não uma vida feliz”

Uma casa portuguesa

“Aprendi muito com as tradições portuguesas”, garante Ai Weiwei à VISÃO. A prova está também em Rapture: há quatro obras inéditas, marcadas pelas matérias-primas tradicionais e pelos artesãos que conheceu em Montemor-o-Novo e nas redondezas. É nas imediações desta pacata vila que o artista chinês está a residir, depois dos exílios em Berlim e Londres – cidades que acusa de carregarem censuras e preconceitos. No Alentejo, de que não se cansa de elogiar as paisagens e os prazeres da boa mesa, com uma rara gargalhada cúmplice, o artista refugia-se no campo, numa casa com piscina, árvores, aves exóticas e oito gatos. Parece um bom lugar para arrumar definitivamente recordações, como as que integram o seu livro de memórias, 1000 Years of Joys and Sorrows (“Mil Anos de Alegrias e Mágoas”), a publicar em novembro deste ano. É um regresso à sua história familiar: nascido a 28 de agosto de 1957, em Pequim, filho do poeta Ai Qing, que depois de ter militado nas fileiras de Mao Tse-Tung foi acusado de derivas direitistas por críticas feitas aos comunistas, sendo castigado com o envio para um campo de trabalho. Ai Weiwei viveu com a família numa região remota do deserto de Gobi, numa caverna subterrânea forrada com folhas de jornais. O regresso a Pequim só aconteceria em 1976. O pai, reabilitado com a ascensão ao poder de Deng Xiaoping, retomou a carreira na literatura. E Ai Weiwei começou a experimentar: estudou na Academia de Cinema de Pequim, e viveu um sonho americano em Nova Iorque durante uma década, trabalhando como artista de rua ou em empregos sem história. Na cidade, conheceu o poeta da geração Beat Allen Ginsberg, adotado como “figura paternal”. Foi aí que se afastou da pintura como prática artística e se aproximou do trabalho mais conceptual, ligado à arquitetura, ao design e às instalações, por que hoje é reconhecido. O pai mudou-lhe novamente o tabuleiro existencial: Ai Qing estava doente e, em 1993, o filho foi acompanhá-lo (até à sua morte, três anos depois).

Em 2008, Ai Weiwei, então artista celebrado na China, trabalhou com o atelier Herzog & Meuron na concepção do chamado Bird’s Nest, o estádio olímpico de Pequim. Mas demorou pouco até o artista apelidar a competição desportiva de “sorriso falso” destinado a camuflar os problemas da China. Crescia a sua contestação. Num banal dia 3 de abril, em 2011, quando Ai Weiwei atravessava o aeroporto internacional de Pequim, o dissidente foi interpelado pela polícia estatal. A conversa evoluiu para um transporte numa carrinha, com um capuz na cabeça, durante duas horas. O artista passaria 81 dias numa pequena cela de detenção acolchoada, mas o seu ativismo permaneceu intacto e até cresceu, depois, de forma exponencial… Quando perguntamos como lida com o medo, Ai Weiwei responde: “Houve o receio de, na altura, haver a possibilidade de passar 13 anos preso e não poder acompanhar o crescimento do meu filho, então com 2 anos. Mas esse foi o meu único medo. Por mim, estava pronto para essa situação.” Quando as autoridades chinesas lhe devolveram, finalmente, o passaporte em 2015, Ai Weiwei saiu da China. Passou a ser um refugiado político.

As obras portuguesas de Ai Weiwei

São materiais familiares para os portugueses, populares e identitários, mas nunca os vimos assim. Ai Weiwei transfigurou mármore, cortiça, azulejos e tecidos, usando-os em quatro obras inéditas e contestatárias, agora patentes na exposição Rapture. Exemplificativa da união entre a ideologia artística e as influências recolhidas no Alentejo, onde o artista se deixou impressionar pelas tradições nacionais, é Odyssey Tile (Azulejo Odisseia), grande painel de azulejos cerâmicos alusivo à crise dos refugiados, inspirado pelas ilustrações de antigas peças gregas e egípcias a que o artista chinês juntou imagens encontradas nas redes sociais, internet e do documentário que realizou sobre o tema, Human Flow (2017). Criada com artesãos da histórica fábrica Viúva Lamego, a peça revela mulheres migrantes em tendas, cargas policiais, Europa raptada por Zeus disfarçado de touro, e uma miríade de desenhos em azuis e brancos obedientes a seis temas: Guerras, Ruínas, a Viagem, Cruzar o Mar, Campos de Refugiados e Manifestações. Explorando as ideias da produção de massa chinesa, da fast fashion e da exploração global da mão de obra barata, World Map (Mapa-Múndi), uma sua criação de 2006, foi agora refeita em Portugal: é uma obra tridimensional composta por milhares de camadas de tecido de algodão fino, um grande puzzle a evocar muita perícia. Noutro local da imensa nave da Cordoaria, repousa Brainless Figure in Cork (Figura sem Cérebro em Cortiça), um autorretrato de Ai Weiwei produzido pela Corticeira Amorim, em que se uniu a tecnologia de uma máquina industrial CNC à escultura manual. Por fim, o público encontrará ainda uma escultura de mármore em forma de… rolo de papel higiénico ampliado, Pendant (Toilet Paper), que seguramente suscitará associações a propósito da valorização deste humilde produto durante a pandemia…

Hoje, o discurso deste militante inclui constantemente a ameaça crescente da China, o enfraquecimento da Europa e dos EUA face ao gigante que compra tudo com a sua cultura corporativa e devoradora. Será que o cansam as constantes perguntas dos jornalistas de todo o mundo sobre como vê a situação na China? “Perguntar e comunicar é um dos pilares da sociedade. Só certos governos é que não nos respondem a perguntas. Como artista, sou um privilegiado por me colocarem perguntas. Responder sinceramente é tão importante como os meus outros trabalhos”, afirma à VISÃO. Coloquem-se as cartas na mesa: a China vai dominar o mundo? “A China vai criar uma forte competição com o Ocidente porque o seu capitalismo de Estado é muito mais poderoso e eficiente do que a existente sociedade democrática clássica. Pudémos observar isso na pandemia, como rapidamente a China controlou a sua progressão durante o último ano. O dinheiro do centro de pesquisa em Wuhan veio dos EUA durante anos… não sabemos realmente o que se passa, apenas sabemos o que é divulgado. Por isso, precisamos da liberdade de expressão, de que as pessoas fiquem conscientes.” Rapture apresenta igualmente Coronation, documentário filmado em Wuhan – à distância, com a contribuição de colaboradores e voluntários de Ai Weiwei – em que se entra nos bastidores do confinamento pandémico.

O Sol sobe no céu de Lisboa, a morte parece distante. Ai Weiwei permanece imperturbável, concentrado nas perguntas como se estas lhe fossem colocadas pela primeira vez. O artista tem um assumido pessimismo sobre o futuro: “Sinto um grande otimismo em relação à vida propriamente dita: a vida é um milagre. Não importa o quão inteligentes pensamos ser, nunca teremos uma imagem clara sobre o que a vida realmente é, porque é demasiado humana. Mas, ao mesmo tempo, penso que, sob este desenvolvimento rápido, os humanos acreditam estar a controlar o seu destino. E isso não é verdade. Em muitos aspetos, regredimos, e estamos a cortejar perigos potenciais, suicidas, para a sociedade humana.” O rol inclui os males da aldeia global, “o domínio da ideia do lucro por todos os meios necessários, sacrificando o ambiente, a vida dos migrantes, dos animais, das espécies naturais”. “A sociedade humana não quer realmente saber de humanidade, mas sim usá-la como uma bandeira decorativa. Muitos temas não podem ser abordados, nem as pessoas estão dispostas a tocar nos seus privilégios.” Em Lisboa, pacificado, mas nada adormecido, vai mais longe: “Temos de compreender que a prosperidade de certas sociedades continua a ser baseada na injustiça, porque a natureza do desenvolvimento capitalista é a exploração das regiões pobres, e a manutenção desse funcionamento. Temos de encontrar uma solução, a humanidade é o nosso destino e o nosso futuro.”

“Vivi uma vida cheia, não uma vida feliz”

Ai Weiwei fala sobre o que é ser “o” Ai Weiwei, numa conversa invadida pelo ruído do mundo: aviões a passar, ferramentas a trabalhar, o fantasma da censura…

Para um artista insubmisso, fazer uma retrospetiva de 20 anos de trabalho é, também, avaliar a verdadeira força da sua voz?

Sim, esta é uma longa jornada. Eu diria que nunca hesitei ao longo desse percurso. Alguns momentos foram mais fáceis do que outros, mas afortunadamente sinto que vivi uma vida cheia. Não uma vida feliz, mas uma vida cheia. Quando nasci, o meu pai foi preso, exilado e proibido de escrever durante 20 anos. Isso deu-me uma convicção profunda e a compreensão do que é um Estado autoritário e do que é a liberdade de expressão. Tenho 64 anos, cumpridos no meu primeiro dia a viver em Portugal. Sinto este país como a minha nova casa. E, para mim, essa não é uma palavra fácil de dizer. Ao longo destas seis décadas, nunca me senti em casa em lugar algum, na China ou noutro país. Não me queixo, mas agora desejo assentar. Estou suficientemente velho para isso. Preciso de encontrar paz, um lugar a que possa chamar casa, quente, acolhedor, sem muitos problemas. O mundo está hoje cheio de problemas. Alguns são inevitáveis porque damos a nossa opinião. Outros surgem apenas porque estamos aqui – são um testemunho vivo, uma forma de dizer “estou aqui, ainda estou vivo”.

Ser sempre “a voz da dissidência” tornou-se um peso?

Essa categorização é-me atribuída pelos outros, não é minha. Eu tenho a voz de um vulgar ser humano com 64 anos, que já contemplou muita injustiça humana e testemunhou que grande parte do mundo continua a passar por sofrimentos impensáveis, e que se sente desconfortável com essa situação. Se olharmos para lá da janela do nosso jardim, encontramos essa realidade: o mundo continua mergulhado em crises que podem tornar-se ainda mais trágicas. Eu tornei-me uma voz destacada e óbvia, mas se existissem muitas mais a fazerem-se ouvir, eu nem seria relevante. Espero que, um dia, ninguém oiça a minha voz.

Acredita no poder da arte, já o disse várias vezes. Mas exposições como esta são pagas, não chegam a todos. Isso implica que a sua mensagem chegue apenas a uma elite?

É uma boa pergunta. A arte é uma expressão humana que existe desde os tempos das pinturas nas cavernas. É uma expressão da nossa imaginação, da nossa paixão, dos nossos medos. A arte atual está muito distante desses princípios, basicamente transformou-se em algo decorativo, sem significado, na high art, na arte pela arte, para satisfazer os gostos dos super-ricos. É uma forma de mostrarem que são suficientemente poderosos para a comprarem, como acontece com um produto financeiro. Como artista, eu estou muito consciente, e sou crítico, dessa realidade. Mas tento sempre trazer a arte para lugares diferentes, como este espaço da Cordoaria. O meu trabalho relaciona-se com as lutas das pessoas, mas é claro que ele existe nesse mesmo mercado da arte. Se assim não acontecer, a nossa voz não é ouvida. Tenho a sorte de não ter de prestar muita atenção a esse lado: eu não conheço os meus colecionadores, as pessoas que compram as obras. É algo semelhante a uma galinha não saber para onde vão os seus ovos. O contrário até seria bizarro para mim.

Em 2020, a Art Newspaper fez as contas e classificou-o como o “artista mais popular do mundo”. Esse artista ainda é alvo de censura?

Sim. E conto-lhe uma história que aconteceu na passada semana e ainda não foi divulgada. Uma instituição britânica chamada Firstsite [que defende valores antirracistas e o empoderamento das comunidades, em Colchester, Essex] organizou uma grande exposição para a qual me convidou a mim e a vários artistas britânicos de topo. Normalmente, não gosto de fazer este tipo de mostras porque são ideias medíocres, sem um conceito claro. Mas iam usar o meu nome na divulgação da exposição, e assim criei um projeto… que foi recusado. Esse projeto consistia em enviar um postal a prisioneiros políticos em vários lugares do mundo. O postal teria a imagem de uma esteira para exercícios: é a esteira que me foi enviada pelo prisioneiro Julian Assange. Temos de perceber que, hoje, beneficiamos de certas condições políticas porque muitos lutadores defenderam a liberdade de expressão e a liberdade de informação, fizeram sacrifícios, foram presos na Rússia, na China, nos EUA, na Turquia, na Coreia do Norte… pessoas cujo único crime é terem uma consciência. Isso precisa de ser denunciado. Disse à Firstsite que se me queriam ter, teriam de aceitar o projeto ou expulsar-me. Eles expulsaram-me. Mas não podemos permitir o autoritarismo, seja na Grã-Bretanha ou em qualquer outro lugar, nem atos que ferem a Humanidade e a liberdade de expressão. Temos de lutar.

Regressar a modos de vida mais simples, às artes do artesanato, é, também, uma forma de resistência?

Acredito que, enquanto sociedade humana, temos de ter equilíbrio. Temos uma racionalidade poderosa, mas esta não nos conduz necessariamente a um bom resultado. Entre A e B, há uma linha direita, é o caminho mais eficiente, mas os humanos não são assim. Temos emoções, hábitos, maneiras próprias de fazer as coisas, formas e feitios diferentes, a racionalidade é uma pequena porção do todo. Se nos conduzirmos apenas por ela, isso desequilibra o pensamento: faz-nos pensar que podemos conquistar tudo. Isso é um grande erro. Temos de pensar nas nossas fraquezas e imperfeições, e essas imperfeições são frequentemente o que somos e o que nos traz alegria.

O que encontrou no Alentejo e nas suas tradições?

Eu gosto de entender as tradições dos lugares, saber de onde vêm as suas artes, e descobri aí a azulejaria, os tecidos, a madeira, a cortiça, a pedra… além da comida [risos]. Nós somos o que comemos, não é verdade? Aprendi muito e tentei trabalhar com essas tradições. Espero poder dizer que tentei acrescentar-lhes algo com o meu trabalho.