O gravador encravou no momento H, quando Paul Auster atendeu o telefonema português, instalado na sua casa confortável de Brooklyn, ele no andar de baixo em modo de pausa, a mulher (a também escritora Siri Hustvedt) no andar de cima a escrever. O acaso, a sincronicidade, as histórias discretamente excêntricas, resolutamente elegantes, que o tornaram um habitante frequente das nossas estantes, um autor de renome mundial e o recipiente de prémios internacionais, flutuam em torno do gag involuntário. Uma explicação para o sucedido também se poderia arrumar assim: uma máquina não colaborante é um acidente apropriado para um escritor que resiste às redes sociais, à internet, aos comodismos de coisas como o Skype e companhia.

Mas Auster, nascido em Newark há 74 anos, é o que se pode chamar “um senhor” – na sofisticação e na idade que o faz agora sentir que o tempo lhe foge para criar mais um lote de obras que se juntem a clássicos contemporâneos como a chamada Trilogia de Nova Iorque (1987), A Música do Acaso (1990), No País das Últimas Coisas (1987), Mr. Vertigo (1994), Timbuktu (1999), ou O Caderno Vermelho (1995). E logo recorda as várias visitas a Portugal, uma delas quando veio realizar o filme A Vida Interior de Martin Frost, no já distante ano de 2006. “Éramos uma pequena equipa, na sua maioria portugueses, e foi uma bela experiência. Trabalharam tanto e o ambiente era tão bom… Tudo foi perfeito, e é muito raro encontrarmos estas situações humanas em que tudo corre bem, em que se está interessado naquilo que as pessoas podem ser”, diz, na voz profunda, arranhada pelo hábito do tabaco. “Aquilo que as pessoas podem ser” é um bom mote para entrar no seu novo livro, uma obra que rivaliza em tamanho com o seu anterior romance, publicado há quatro anos, 4321. Aqui, Auster inaugurou a sua mão num género novo, o da biografia, e ressuscitou o escritor Stephen Crane em Burning Boy (Um Homem em Chamas na versão portuguesa). “Ele sempre foi considerado um clássico, um autor importante na aparência exterior. Eu quero trazê-lo para o interior, e integrá-lo no panteão dos autores americanos. Mas falamos daqui a cinco anos, para avaliar o efeito deste livro…”

Dedicou três anos da sua vida e 800 páginas a esta arqueologia literária. Emergiu desta biografia com alguma inveja benigna por não ter tido uma vida aventurosa como a de Stephen Crane?

Talvez a minha vida tenha sido menos aventurosa, mas o que coloco nas páginas é tão arriscado como o que ele escreveu. Perguntei-me constantemente: “Porque estou a fazer isto?” Diverti-me imenso e não me arrependo de fazer este livro, mas senti-me perplexo por, nesta altura tardia da minha vida, passar tanto tempo a escrever sobre um outro escritor. E a única razão que me ocorreu é a de ter feito Um Homem em Chamas no seguimento do meu romance 4321: de certa forma, Crane é o quinto Ferguson [o protagonista que se desdobra em quatro vidas paralelas em 4321]. Nunca escrevi uma biografia antes, foi a primeira vez que enfrentei um projeto desta natureza. E porque há tanta coisa que desconhecemos sobre a história de Crane, tantos buracos negros, tive de usar a imaginação e os mesmos mecanismos que aplico às personagens ficcionais dos meus romances: é um processo psicológico e espiritual complexo, muito difícil de descrever, mas em que temos de nos soltar e projetar-nos no mundo interior de outro. Num certo sentido, Crane é uma personagem imaginária para mim: tudo o que sei dele é o que li, escrito por outros ou pelo próprio.

Senti-me perplexo por, nesta altura tardia da minha vida, passar todo este tempo a escrever sobre um outro escritor

Foi um caminho armadilhado, já que as biografias anteriores tinham informações erradas?

Numa biografia datada dos anos 1920, o autor teve tanta dificuldade em encontrar informação que inventou factos, gente que não existiu, cartas que nunca foram escritas… Histórias que foram aceites como verdadeiras durante anos. Muitos investigadores passaram a pente fino estas falsidades para chegarem ao que realmente aconteceu. Esse trabalho é verdadeiramente admirável – e não estou a ser irónico. No meu livro, houve muitos detalhes que não incluí porque queria manter a fluidez, a intensidade. Tentei focar-me no essencial, e foi-me extremamente útil ler Paul Sorrentino, autor de Stephen Crane Remembered (2006). Ele coligiu mais de 60 testemunhos de pessoas que conheceram Crane, recolheu muitas cartas escritas por este, e é um material vívido. Pude construir um retrato consistente, perceber o tipo de impressão que deixava nas pessoas e no mundo. Stephen Crane era complexo, cheio de contradições, mas é incrível pensar na quantidade de obras que escreveu numa vida tão curta, de apenas 28 anos… Ainda dou por mim a sacudir a cabeça sem conseguir acreditar.

Um Homem em Chamas é, também, uma análise literária?

Sim. Mas eu não o abordei como um estudioso ou um professor universitário o faria: entediam-me tremendamente essas análises literárias. Queria apresentar o seu trabalho a pessoas que nunca o leram, criar uma leitura literária: o que se sente quando se lê a sua obra? O que se encontra na página? E algo também estimulante é que Stephen Crane tem um estilo literário completamente diferente do meu: é um autor fenomenológico, está no momento da escrita das suas obras. Eu considero-me um contador de histórias. E essa diferença é que tornou o desafio interessante.

Não se sentiu tentado, a dada altura, em despir a pele de biógrafo e em converter o livro num romance?

Nunca, nunca. Que interesse teria em ficcionalizar Crane? Tive de aplicar a mesma quantidade de trabalho que dedico à criação das minhas personagens, mas o meu objetivo foi contar a verdade. Quem conhece a minha obra, sabe que escrevi também bastantes livros autobiográficos. Sou muito honesto no que tento transmitir. Acredito, como princípio estético e moral, em contar a verdade – até onde esta possa ser conhecida. Sobre Crane, há coisas que não sei, e digo que pode ser isto ou aquilo. Mas não quero enganar os leitores, levá-los a pensarem que sou um deus que conseguiu destrinçar a verdade onde outros falharam, queria incluí-los na minha busca. Isso é mais humano, mais interessante.

O que o motivou para este ressuscitamento de Stephen Crane?

A sua pureza de propósito. Ele não tinha medo de quebrar as regras vigentes. A literatura norte-americana dominante na década em que ele esteve ativo, ali por 1890, foi muito aborrecida. Tínhamos tido um período glorioso entre 1840 e 1860: Emerson, Thoreau, Melville, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Walt Whitman… Quando estes autores desapareceram, chegou um período sombrio. Sim, houve Mark Twain, mas não penso que ele seja tão bom como os escritores das décadas anteriores. E Henry James abandonou a América e foi para a Europa. É nessa altura que chega Stephen Crane. Ele queria criar algo novo, extirpou as convenções literárias da sua escrita, e é por isso que os seus livros se mostram tão fragmentados: Crane estava a criar o que chamamos de sensibilidade moderna. Foi uma figura pivotal, abriu as portas dessa corrente do modernismo que, 20 anos depois da sua morte, floresceu na literatura norte-americana.

Essa busca pela originalidade impressionou-o?

Sim. É necessária muita coragem para fazer isso. Há um consenso universal de que ele era um escritor brilhante, mas as pessoas também o atacaram violentamente, sentiram-se ofendidas pelas obras que fazia – como se ele não soubesse escrever. Crane era um escritor genial, mas não era um literato. Foi um mau estudante, indiferente, não lia assim muito. Este seu dom de expressar-se como mais ninguém, de escrever como queria, já estava dentro de si – e isso é muito belo. Ele tinha, ainda, um diapasão de perceção apuradíssimo, como o de um pintor: via o mundo físico e traduzia-o em palavras, metáforas, comparações estranhas que nos fazem parar a meio da leitura. Como esta: “A face like a floor [‘Um rosto como um chão’].” Ninguém escreve assim, nem mesmo hoje.

No fim de um dia de escrita, estou física e mentalmente exausto como se tivesse estado a correr a maratona

Disse que não podemos sentar-nos e enrolar-nos confortavelmente no sofá com um livro de Crane: temos de o ler “sentados, de costas direitas, na cadeira”. Foi também assim que escreveu este biografia?

Bem, o escritor não é o leitor, e eu escrevo sempre sentado na minha cadeira [risos]. Escrever dá tanto trabalho… Às vezes pergunto-me porque o faço, porque gastei anos e anos a lutar para criar livros. A única justificação que encontro é que, para fazer esta atividade como deve ser, temos de dar tudo o que está dentro de nós. E temos constantemente de buscar a verdade, ser brutalmente honestos, estar dispostos a ir até lugares negros onde ninguém se atreve a ir, e trabalhar arduamente para que as palavras, as frases, os parágrafos, as páginas funcionem e façam sentido. Há poucos trabalhos no mundo que exijam tanto, todos os dias. É por isso, que, no fim de um dia de escrita, estou física e mentalmente exausto como se tivesse estado a correr a maratona.

Produzir “grande literatura” é inacessível aos fracos de espírito?

Acredito que sim. E, às vezes, damos tudo o que temos e ainda não é suficientemente bom. Sentimos que temos de tentar ir mais longe, acreditando que faremos melhor da próxima vez. É uma luta por novos níveis de excelência, se a conseguirmos travar. É por isso que tantos jovens pensam que querem ser escritores. Nos velhos tempos, aos 20 anos toda a gente era poeta. Aos 30, já eram menos. Aos 40 anos? Muito poucos. E quando se chega aos 50, 60, 70 anos, restam pouquíssimos escritores com energia para escreverem até ao fim das suas vidas. Um jovem autor, às vezes, cria um ou dois bons romances e esgota as suas ideias.

Tem esse fantasma do esgotamento de ideias?

Não tenho esse medo. Porque se eu ficar sem ideias, então posso parar de escrever [risos]. Não estou a ficar sem ideias, mas estou a ficar sem tempo, isso eu sei. Não posso acreditar em como estou tão velho… Quando eu era um rapazinho, recordo-me de olhar para pessoas com 65 anos: “Olhem para aquele velhote.” Agora, vou fazer 75 anos em fevereiro! Não parece possível: por dentro, sinto-me um jovem, um principiante, alguém que está a começar a aprender como se faz.

Um Homem em Chamas assemelha-se, muitas vezes, a uma masterclass sobre a escrita. De que forma os ensinamentos contidos em 800 páginas chegarão a uma geração “educada” com 120 caracteres?

Bem, já posso dizer que sou historicamente irrelevante [risos]. A atenção que este livro vai ter agora é seguramente menor do que seria se tivesse sido editado há 15 anos. O mundo mudou, especialmente nos EUA: a cultura já não quer saber da literatura. Não é que não tenhamos grandes escritores e leitores. Mas, por várias razões complicadas, que nem conseguimos abordar aqui, a literatura e os escritores já não fazem parte da conversa nacional; é tão simples quanto isso. Na maior parte dos países ocidentais, assim como na Ásia, os povos conhecem os escritores dos seus países, debatem as suas obras, estão interessados em ouvir o que têm para dizer sobre o que se passa à nossa volta, os autores estão presentes na televisão e na rádio e escrevem artigos nos jornais. Na América, ninguém quer saber: se eu perguntar o nome de um romancista americano a alguém na rua, não saberia do que estou a falar. Há tantas formas novas de distração que a ideia de estar sentado e ler um livro com 800 páginas é impensável para milhões de americanos.

Tem mantido uma presença constante na arena pública e política. É um esforço necessário?

Estou muito preocupado com o presente. Aliás, durante a pandemia, escrevi um livro, um ensaio sobre a violência nos EUA, que inclui fotografias (de um fotógrafo com quem trabalhei) de lugares em todo o país onde ocorreram massacres. Há centenas destes horrendos massacres, um grande problema nos EUA que eu queria abordar. E foi a escrita mais difícil e dolorosa que realizei em toda a minha vida. Terminei esse livro há um mês, e estou a pensar em ficção novamente: comecei a escrever contos. E é uma libertação regressar ao terreno da imaginação, experimentando um registo novo. Escrevi muitos romances, mas nunca tinha escrito histórias curtas, com dez ou vinte páginas.

Participou na plataforma Writers Against Trump que, após as eleições presidenciais, alterou o nome para Writers for Democratic Action. Neste momento, há leis como a do aborto a serem revistas, livros a serem proibidos em escolas… Quais são os seus sentimentos atuais em relação à América?

Estamos divididos ao meio, e nunca vivi um momento tão assustador como este. Estamos em perigo de nos tornarmos um país autoritário, e isso seria uma tragédia. A América nunca foi o país ideal que gostamos de promover no resto do mundo. Mas, nem que fosse por princípio, nós defendíamos essas ideias. Agora, estamos a perdê-las rapidamente. O meu único consolo é que nós somos mais do que eles. A maioria não deseja isso, mas uma minoria quer dar cabo de tudo – e é perigosa. Parte do problema na América é que a forma como o país foi construído permite que a minoria controle o Estado. Hoje, ainda estamos a enfrentar estes impedimentos constitucionais estruturais, e a direita radical está a aproveitar-se destas falhas no sistema para assumir o controlo sobre a maioria. Isso é muito frustrante.

Os livros não podem mudar o mundo no sentido prático: o que muda o mundo é a mobilização política, a união para fazer mudanças na sociedade, os atos coletivos

Acredita que a administração Biden pode reparar essas falhas?

Biden não foi a minha primeira escolha de candidato, e nunca fui um grande admirador dele. Dito isto, acho que tem feito um trabalho magnífico até agora. Ele compreende a enormidade das tarefas que tem pela frente, e diante de nós. Biden sabe que está comprometido com a presidência num momento crucial da nossa História. E, a menos que façamos reformas em muitas áreas sensíveis, o país vai entrar em declínio muito rapidamente. Toda a legislação que ele propõe é muito boa, e é necessária há décadas. Se ele conseguir levá-la a cabo, creio que a América estará num caminho de recuperação. Se falhar, e há tantas coisas que o podem fazer falhar, os democratas perderão as eleições intercalares do próximo ano, perderão a presidência em 2024, e o crescimento do fascismo acelerará nos EUA. Este é um momento de do or die [fazer ou morrer]. Biden está plenamente consciente disto e a dar o seu melhor em circunstâncias muito difíceis.

Descreveu a pandemia da Covid-19 como “um 11 de Setembro a acontecer todos os dias”. Alguns acreditam no surgimento de um novo e melhor mundo pós-pandémico. Como vê estes cenários contraditórios?

Fiquei chocado com o nível de politização que a pandemia teve nos EUA, e com o facto de muitos milhões terem recusado levar a vacina. As pessoas estão dispostas a morrer para destruir Joe Biden. É uma onda catastrófica de estupidez, de ódio, de raiva, que está a levar tantos a fazerem coisas irresponsáveis e doidas. Os americanos dizem: “É uma questão de liberdade de escolha. Posso levar a vacina ou não, isso é um assunto que não diz respeito a mais ninguém.” Mas este é um assunto que diz respeito a toda a gente: se não tomarmos a vacina, podemos tornar-nos um potencial assassino ou um potencial suicida. Não se tem o direito de o fazer, da mesma forma que não se tem o direito de deitar o lixo na entrada dos vizinhos: é contra a lei. E é isso que os anti-vaxers estão a fazer: a deitar o lixo na propriedade dos outros. Agora Biden reagiu: as pessoas podem ser despedidas se não se vacinarem. E se começarmos a vacinar crianças, a situação deverá melhorar bastante. Mas no resto do mundo, em zonas como África, onde os níveis de vacinação são tão baixos, o vírus continuará a propagar-se, novas variantes surgirão e ainda não sabemos o que acontecerá com as vacinas…

Diz-se um “dinossauro” no que respeita a redes sociais e tecnologia. Mas, hoje, todos os movimentos sociais parecem acontecer nesse mundo virtual. Está a perder esse comboio?

Compreendo as vantagens e os benefícios da internet e do mundo digital. A informação pode viajar tão depressa… e isso é bom em muitos aspetos. Mas os malefícios são maiores do que as vantagens: em vez de reunir as pessoas, a internet dividiu-as. Para mim, não há nada mais deprimente do que entrar num pequeno restaurante em Brooklyn e ver uma família inteira, avós, pais, filhos, cada um isolado a contemplar aquele pequeno retângulo e sem conversar.

Continua a escrever à mão. O que têm de especial a caneta e o papel?

Nada. Apenas estou habituado e sinto-me confortável a usá-los. Sempre tive dificuldades em alinhavar frases num teclado, até mesmo no das máquinas de escrever. Tenho de ter uma caneta ou lápis na mão. Mas esta não é uma causa que eu advogue, é apenas a minha maneira de escrever.

Estamos em perigo de nos tornarmos um país autoritário, e isso seria uma tragédia. A América nunca foi o país ideal que gostamos de promover no resto do mundo

É um processo mais íntimo?

Para mim, é íntimo. Mas há muitas maneiras de escrever e não me cabe a mim dizer qual é a certa ou a errada. Eu vivo com uma escritora brilhante, a Siri Hustvedt, que está agora mesmo a escrever no andar de cima, e que trabalha com um computador: fá-la ver melhor, objetificar as palavras. O que funciona para ela, funciona para ela; o que funciona para mim, funciona para mim.

Joseph Conrad trabalhava com papel. Acredita na teoria de que o romance Lord Jim foi inspirado em Stephen Crane, que sobreviveu a um naufrágio?

Bem, houve um excelente artigo escrito por um académico, defendendo que certos elementos de Lord Jim eram baseados em Stephen Crane. Acredito que há alguma verdade nisso. Os dois eram muito próximos. Perder Stephen foi muito difícil para Conrad. Creio que nunca recuperou dessa perda.

Acha que os seus leitores, esse “exército invisível” e ávido, ficaram algo desapontados ou zangados por ter-se dedicado a esta biografia em vez de lhes oferecer mais um romance?

Eu penso nos leitores. Mas faço o que quero fazer. E muita gente disse-me que ler Um Homem em Chamas é como ler um dos meus romances.

Recordo-me de ter confessado, numa entrevista, que Trilogia de Nova Iorque, constituida por três romances que cimentaram a sua carreira e mitologia literárias, foi recusada por 17 editoras, antes de ser publicada por uma pequenínissima casa editorial. A esta distância, como vê o poder de contar histórias?

É algo básico na vida humana: entendemos o mundo através das histórias, e sem estas estaríamos a viver num estado de quase caos. O apetite das crianças por histórias, manifestado praticamente assim que começam a falar, é algo que nos acompanha durante a vida inteira. Falámos há pouco da perda de importância da literatura nos EUA, mas os americanos consomem toneladas de histórias: na televisão, em mundos ficcionais, em novelas gráficas… O apetite por histórias não diminuiu.

O poder de contar histórias é algo básico na vida humana. Entendemos o mundo através das histórias, e sem estas estaríamos a viver num quase caos

É hoje importante, obrigatório, que os escritores também criem histórias dedicadas às crises ambientais, aos dramas dos refugiados, aos milhares de mortos nos mares?

Os escritores sim, mas não necessariamente os romancistas. Não temos de transformar questões políticas em ficção, mas podemos escrever diretamente sobre essas questões e sermos altamente eficazes. Por mais nobre que seja, a literatura socialmente consciente produz frequentemente a pior arte. Os romances são obras de arte sobre as vidas de pessoas comuns – é assim que nós, os leitores, nos deixamos tocar por elas. Mas escrever apenas que há uma terrível crise de refugiados, que uma pessoa passou por grandes dramas, não vai resolver esses problemas nem acrescenta nada em termos artísticos. Não podemos pedir a uma forma de arte coisas que esta não pode fazer. Os livros não podem mudar o mundo no sentido prático: o que muda o mundo é a mobilização política, a união para fazer mudanças na sociedade, os atos coletivos. Um romance é um ato individual e é sempre lido por um leitor apenas, não importa o número de pessoas que o leiam. Pense-se na Rússia e em toda essa tradição de escrita do realismo social: não produziu nada de interessante. Temos de ter cuidado com o que desejamos.

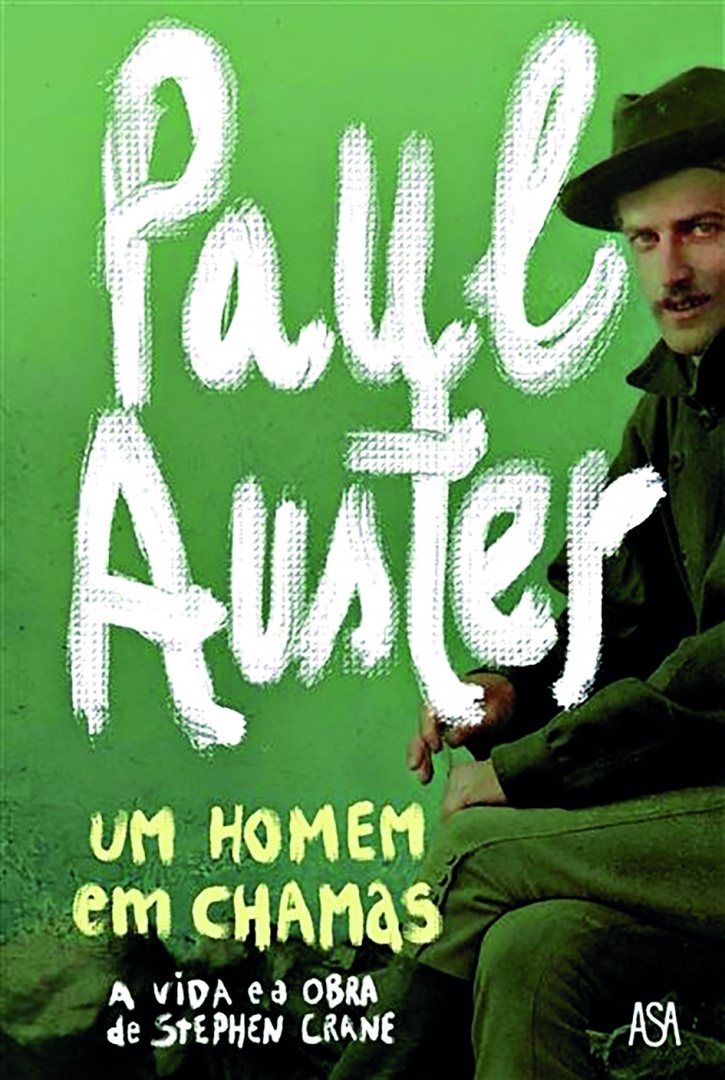

Homem raro

Paul Auster queria escrever apenas um volume fininho sobre o escritor, poeta e jornalista Stephen Crane (1871-1900). Terminou com mais de 800 páginas de um volume híbrido: metade biografia, metade análise literária. Um Homem em Chamas – A Vida e A Obra de Stephen Crane (Asa, 864 págs., €29,90) disseca os feitos, as proezas, os acidentes (que incluem um dramático naufrágio na costa da Flórida, evocado na história The Open Boat), as palavras e histórias de um escritor aventureiro. Nascido em Nova Jérsia, sucumbido à tuberculose antes de cumprir 29 anos, Crane criou uma obra generosa, colaborou como correspondente de guerra em Cuba e na Grécia, fez admiradores entre autores consagrados, antes de terminar os seus dias em Inglaterra. Atento aos mais desfavorecidos (representados, por exemplo, no romance Maggie, Uma Rapariga das Ruas), escrevia fora dos cânones habituais da época. “Stephen Crane foi pivotal para o florescimento do modernismo literário norte-americano”, defende Auster à VISÃO. Acrescenta: “Como morreu cedo, Crane desvaneceu-se da memória coletiva e permaneceu apenas como o autor de The Red Badge Courage. Por maior que seja esse romance – e eu acredito que é uma obra-prima –, ele poderia ter continuado a crescer enquanto escritor.”